|

||||||||||||||

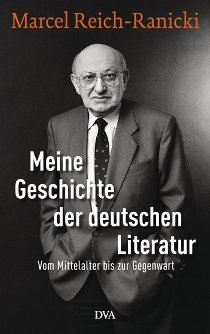

Marcel Reich-Ranickis Literaturgeschichte

Einleitung: Der Kritiker Marcel Reich-Ranicki und seine Literaturgeschichte

Von Thomas Anz

Das erste größere Buch, das Marcel Reich-Ranicki veröffentlicht hat,

erschien 1955 unter dem Namen Marceli Ranicki in Warschau. Es

blieb außerhalb Polens unbekannt, hat einen Umfang von 370 Seiten

und ist eine Geschichte der deutschen Literatur. Genauer: ihre

Geschichte ab der Reichsgründung im Jahre 1871 bis zur damaligen

Gegenwart. Der Titel: »Z dziejów literatury niemieckiej 1871–1954«,

zu Deutsch: »Aus der Geschichte der deutschen Literatur 1871–1954«.

Es beginnt mit Theodor Fontane und Gerhart Hauptmann, geht ausführlich

auf Thomas und Heinrich Mann ein, auf Lion Feuchtwanger,

Arnold Zweig und vor allem auf Anna Seghers, über die er 1957

sein zweites Buch veröffentlichte. In der Vorbemerkung erklärt der

Verfasser seinen polnischen Landsleuten: »Wenn dieses Buch neue

Liebhaber der deutschen Literatur gewinnt und dazu beiträgt, unsere

Verbindung zum friedliebenden und demokratischen Deutschland zu

vertiefen – so werde ich meine Aufgabe erfüllt haben.«

An der Aufgabe, andere zu dem zu machen, was er selbst war: zu

»Liebhabern der deutschen Literatur«, hat er bis zu seinem Lebensende

festgehalten. »Meine Geschichte der deutschen Literatur«, das

erste Buch Marcel Reich-Ranickis, das nach seinem Tod erscheint, ist

die bisher umfangreichste Auswahl aus den wichtigsten und besten

Essays dieses Kritikers. Sie ist in der Weise geordnet, dass sie ein Bild

jener deutschen Literaturgeschichte vermittelt, in der er seine Heimat

fand. Sie kann als Fortführung seines vor sechzig Jahren begonnenen

Vorhabens verstanden werden, aber auch als Gegenstück dazu. Denn

sie entstand unter ganz anderen Voraussetzungen, ist geschrieben in

anderer Form und richtet sich an ein anderes Publikum.

Als Kritiker eigener Bücher erinnert sich Reich-Ranicki in seiner

Autobiographie »Mein Leben« an die frühe Publikation nicht eben

begeistert: »Auf dieses Opus stolz zu sein, habe ich nicht den geringsten

Grund. Auch wenn manch ein Kapitel, manch ein Abschnitt mir

erträglich scheint, erröte ich nicht selten, wenn ich heute in diesem

Buch blättere.« Es sei »eine ziemlich schludrige Arbeit«, die allzu

deutlich erkennen lasse, »welche verheerende Doktrin auf den Autor

Einfluß ausgeübt hat – der sozialistische Realismus. Jawohl, meine

Literaturkritik war bis etwa 1955 von der marxistischen und gewiß

auch vulgärmarxistischen Literaturtheorie geprägt.« Als er 1951 als

Literaturkritiker zu schreiben begann, sei er außerdem Anfänger

gewesen. Und in Polen seien noch dazu seine Bemühungen, jene

Bücher zu bekommen, die nur im Westen verlegt wurden, zum Beispiel

die von Franz Kafka oder Robert Musil, vergeblich geblieben.

Alles, was in Reich-Ranickis jetzt vorliegender Geschichte der

deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart zu lesen ist,

hat er in den Jahrzehnten nach 1955 geschrieben, die Zusammenstellung

seiner Arbeiten dazu jedoch nicht mehr selbst vornehmen

können. Fragmentarisch bleibt seine neue Geschichte der deutschen

Literatur trotz oder gerade wegen ihrer erheblichen Erweiterung

immer noch, doch das kommt ihr durchaus zugute. Was jetzt zu lesen

ist, genügt nicht dem ohnehin problematischen Anspruch auf irgendeine

Vollständigkeit, mit der uns akademische Literaturgeschichten

so oft ermüden, sondern vermittelt ein Bild der ganz persönlichen

Vorlieben und Abneigungen eines Literaturkritikers, der diese in seiner

Literaturgeschichte mit großer Leiden- und Kennerschaft mitreißend

und oft provokativ zu begründen versucht. Allerdings gibt es

auch andere Gründe dafür, dass die Beiträge dieses Kritikers Lücken

in seiner Literaturgeschichte lassen – und zwar solche, die er selbst

gerne gefüllt hätte und die er mit verschiedenen Mitteln zumindest

in Ansätzen auszugleichen versuchte.

1958 reiste Reich-Ranicki in die Bundesrepublik, kehrte nicht mehr

nach Polen zurück und verschrieb sich ganz dem Beruf des Literaturkritikers.

Literaturkritiker haben anderes zu tun, als literaturgeschichtliche

Forschungen zu betreiben. Literaturkritik zeichnet

sich, seit es sie in unserem heutigen Sinn gibt, also seit dem frühen

18. Jahrhundert, dadurch aus, dass sie sich vorrangig der Gegenwart

zuwendet und sich von ihr herausfordern lässt. Im Gegensatz

zum gelehrten »Bücherwurm« und seiner pedantischen Anhäufung

von Wissen über eine ferne Vergangenheit sowie zum methodisch

geschulten Philologen, der sich vornehmlich um die gesicherte

Erkenntnis und Interpretation antiker Texte bemüht, entsteht in

Frankreich nach dem Vorbild des Juristen, Politikers und Philosophen

Michel de Montaigne, der als Begründer der Essayistik gilt, der neue

Typus des »weltmännischen« Kritikers. Dessen »critique mondaine«

richtet den Blick stärker auf die Gegenwart und die aktuelle Buchproduktion,

er schreibt nicht mehr in der lateinischen Sprache der

Gelehrten, sondern in der jeweiligen Volkssprache und wendet sich,

bevorzugt in Zeitschriften, an ein breiteres Publikum.

Dieser neue Typus des »Criticus«, aus dem der Literaturkritiker

im heutigen Verständnis hervorging, etabliert sich im Laufe des

18. Jahrhunderts. Das Prestige, das der Begriff »Kritik« im Zeitalter

der Auf klärung gewinnt, hat seine Arbeit motiviert und gefördert.

In der Tradition der Auf klärung war Marcel Reich-Ranicki ein

Kritiker mit Leib und Seele. Literarische Neuerscheinungen zu sichten

und zu sondieren, welche es verdienen, rezensiert zu werden,

von ihm selbst oder von seinen Mitarbeitern, das literarische Leben

der Gegenwart zu beobachten und an ihm teilzuhaben, stand im

Mittelpunkt seiner Arbeit. Die Zahl seiner Veröffentlichungen zur

Literatur des 20. Jahrhunderts ist um ein Vielfaches größer als die

zur Literatur aller Jahrhunderte davor. Umso bemerkenswerter

bleibt es, dass er trotzdem die Geschichte der Literatur, vor allem

der deutschsprachigen, die Auseinandersetzung mit Autoren und

Autorinnen der Vergangenheit nie aus dem Auge verloren hat. Von

den Gelegenheiten, die auch gegenwartsorientierte Literaturkritiker

haben, sich mit der nahen und fernen Vergangenheit auseinanderzusetzen,

hat er ausgiebig Gebrauch gemacht: Gedenktage,

Preisverleihungen im Namen Büchners oder Hölderlins, Todesfälle,

die Veröffentlichung von Werkausgaben, Briefen oder Tagebüchern

längst toter Dichter.

Was haben sie ihm bedeutet? Spätestens bei der Lektüre von »Mein

Leben« konnte jeder begreifen, dass sein passionierter Umgang mit

der Literatur der Gegenwart und der Vergangenheit einem existentiellen,

lebenserhaltenden und -intensivierenden Bedürfnis entsprach.

Er war Sohn einer deutschen Jüdin und eines polnischen Juden, die

jüdische Religion blieb ihm fremd, er wurde in Polen geboren, ging

in Berlin zur Schule, wurde 1938 von den Nationalsozialisten nach

Warschau deportiert, seine Eltern und sein Bruder wurden von

Deutschen ermordet, er lebte nach dem Krieg wenige Monate in

Berlin, beinahe zwei Jahre in London und dann wieder in Warschau,

wohnte nach seiner Ausreise aus Polen einige Jahre in Hamburg und

nach 1973 in Frankfurt. Für ihn konnte kein Ort auf dieser Welt zu

einer Heimat werden. Seine Heimat war die Literatur, vor allem die

deutsche. Sie war, mit dem von ihm oft zitierten Wort Heinrich Heines,

sein »portatives Vaterland«, eigentlich aber sein Mutterland. Die

Liebe zur deutschen Literatur und Kultur ist mit der Liebe zu seiner

Mutter Helene Reich, geborene Auerbach, unmittelbar verbunden.

Die Mutter beschaffte sich in Polen deutsche Bücher, abonnierte das

»Berliner Tageblatt«, zitierte in Gesprächen gerne die deutschen Klassiker,

und wenn der Sohn ihr zum Geburtstag gratulierte, machte

sie ihn regelmäßig darauf aufmerksam, dass sie am gleichen Tag wie

Goethe geboren sei.

Reich-Ranickis Veröffentlichungen zur Literatur sind Liebesbekundungen.

Noch seiner heftigsten Kritik ist die Enttäuschung

eines Liebhabers eingeschrieben, der nicht gefunden hat, was er leidenschaftlich

suchte: eine Literatur, die derart intelligent, fesselnd

und schön ist, dass man sie ein Leben lang lieben kann. Seine Literaturgeschichte

ist eine Liebesgeschichte, gekennzeichnet von oft

sehr persönlichen, höchst eigenwilligen Vorlieben, Abneigungen und

Ambivalenzen. »Nein, ich liebe ihn nicht, diesen Friedrich Hölderlin«,

beginnt einer seiner Essays, der diese Erklärung am Ende widerruft.

Bewunderung und Dankbarkeit empfinde er gegenüber diesem

Dichter, bekennt er, und fügt hinzu: »Wo ich mich vor der deutschen

Dichtung in Dankbarkeit und in Bewunderung verneige, da ist stets

auch sie im Spiel, die Liebe.«

[...]

Zur Haupt-Seite von Meine Geschichte der deutschen Literatur

Letzte Änderung an dieser Seite: 18.9.2014